新型コロナウイルスが依然収束せず、変異種も現れている現在ですが、情報も溢れ、対策をおろそかに、逆に過剰に反応しすぎて生活に極端に支障をきたす事も起きています。

ウイルスとは何なのか?

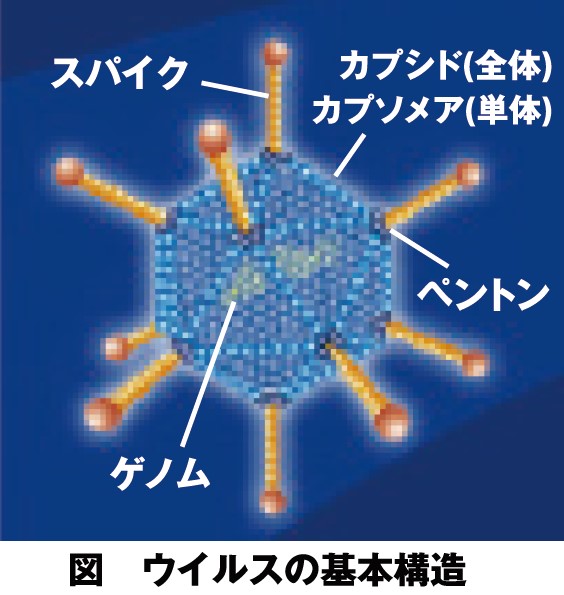

ウイルスとは、基本構造は、核酸(RNA、DNA)とタンパク質から成るコアを、カプシドと呼ばれるタンパク質の殻で包んだ粒子の単純な構造の微生物です。(図)

細菌のように栄養を摂取してエネルギーを生産するような生命活動は行いません。 数十nmから数百nmの大きさを持ちます。

新型コロナウイルスは50~200ナノメートルと言われています。

(1,000,000nm=1,000μm=1mm)

細胞質をもたず、代謝と自己複製を宿主細胞の機能に完全に依存します。

宿主によって動物ウイルス、植物ウイルス、細菌ウイルス(バクテリオファージ)に大別され、ゲノムの種類で分類されます。

ウイルス増殖は、まず宿主細胞の表面にウイルスが吸着することで始まります。

ウイルスが細胞に接触すると、ウイルスの表面にあるタンパク質が宿主細胞の表面に露出しているいずれかの分子を標的にして吸着します。

ウイルスが感染できるかどうかは、そのウイルスに対する分子を宿主細胞が持っているかどうかに依存します。

独自の生命活動は行わないウイルスなので細菌の数が多いかによって増幅、繁殖、しいては感染が広がると言っても過言ではありません。

エンベロープ

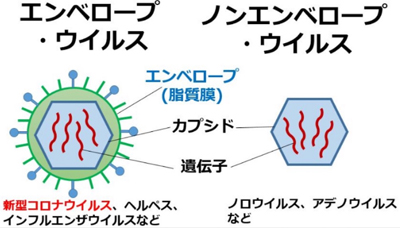

ウイルスにはエンベロープという「殻」(脂肪膜)のあるエンベロープウイルスと、「殻」のないノンエンベロープウイルスがあります。

エンベロープウイルスの「殻」はアルコール消毒薬によって壊れてしまいます。「殻」が壊れた状態では、ウイルスの感染力が失われます。

新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスはエンベロープウイルスなのでアルコール除菌さえしていれば感染を防げるという事です。

光触媒は発生した活性酸素種によりエンベロープなどの「殻」やカプシドを酸化分解しウイルスの活性を抑制します。

ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスはアルコールに強いと言われています。

しかし光触媒による酸化分解には、分解対象の選択性がないため、ウイルスの種類にかかわらず効果を発揮することが期待できる。

ウイルスの突然変異の影響も、ほとんど受けないと考えられる。

エンベロープを持たないウイルスは、一般的に消毒薬等に対する耐性が高いとされているが、光触媒はエンベロープの有無に関わらず抗ウイルス効果を発現することが確認されている。

エンベロープウイルス

(エンベロープを持つウイルス)

「DNA ウイルス」

・ヘルペスウイルス科 – 水痘・帯状疱疹ウイルスなど

・ポックスウイルス科 – 天然痘ウイルスなど

・ヘパドナウイルス科 – B型肝炎ウイルスなど

「RNA ウイルス」

・フラビウイルス科 – C型肝炎ウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイルスなど

・トガウイルス科 – 風疹ウイルスなど

・コロナウイルス科 – SARSコロナウイルス、MERSコロナウイルスなど

・D型肝炎ウイルス

・オルトミクソウイルス科 – 呼吸器感染症を引き起こすインフルエンザウイルスを含む

・パラミクソウイルス科 – 麻疹ウイルス、ヒトRSウイルスなど

・ラブドウイルス科[4] – 狂犬病ウイルスなど

・ブニヤウイルス科 – クリミア・コンゴ出血熱ウイルスなど

・フィロウイルス科 – エボラウイルス、マールブルグウイルスなど

「レトロウイルス」

・レトロウイルス科 – ヒト免疫不全ウイルス、成人T細胞白血病ウイルスなど

ノンエンベロープウイルス

(エンベロープをもたないウイルス)

「DNA ウイルス」

・アデノウイルス

・パピローマウイルス科(英語版) – ヒトパピローマウイルスなど

「RNA ウイルス」

・ピコルナウイルス科 – ポリオウイルス、A型肝炎ウイルス

・カリシウイルス科 – ノロウイルス

・レオウイルス科 – ロタウイルスなど

出典、参照元一覧

・光触媒工業会(PIAJ)「光触媒を利用した抗ウイルス効果の紹介」

・「微生物学講義録」元国立感染症研究所長 吉倉廣 著

・出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』